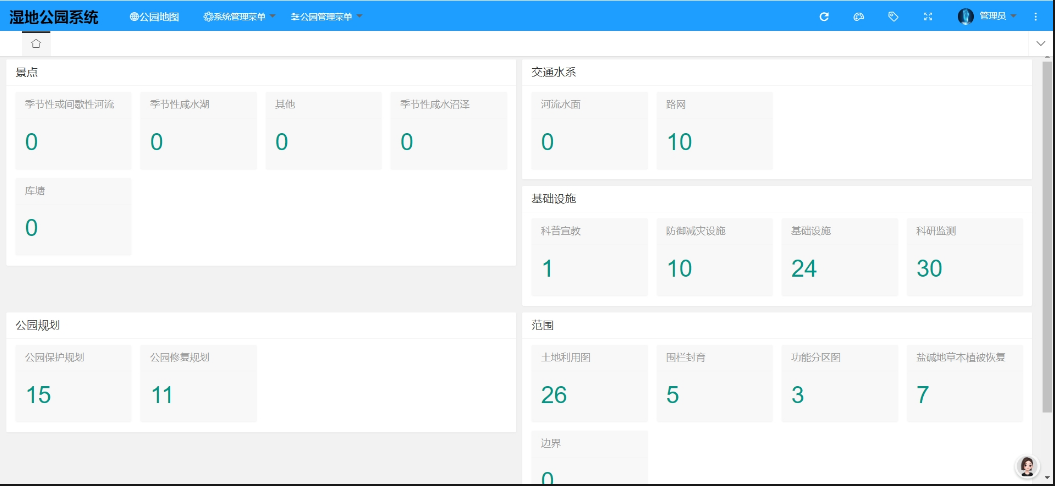

湿地公园动植物监测三维可视化管理系统是融合生态监测、三维地理信息、物联网技术及数据分析的综合性管理平台,旨在通过可视化手段提升湿地生态保护的精准性与管理效率。以下从系统架构、核心功能、技术实现及应用价值等方面展开说明:

一、系统整体架构

1. 数据采集层

动植物监测设备:

红外相机、智能摄像头(实时捕捉动物活动)、RFID标签(追踪濒危物种)、无人机(大范围巡检)。

传感器网络:土壤湿度、水质、空气质量、温湿度等环境传感器,实时采集生态数据。

基础地理数据:

湿地地形、植被分布、水体边界等通过无人机航测、激光雷达(LiDAR)生成三维地形模型。

2. 数据处理与管理层

数据中台:

整合多源数据(监测数据、GIS数据、物种数据库),通过ETL(提取-转换-加载)形成标准化数据池。

采用分布式存储(如Hadoop)和实时数据库(如InfluxDB)处理海量实时数据。

AI算法支撑:

图像识别:通过深度学习识别动植物种类(如ResNet模型识别鸟类、哺乳动物)。

数据预测:基于历史数据预测物种迁徙趋势、生态环境变化(如LSTM时间序列分析)。

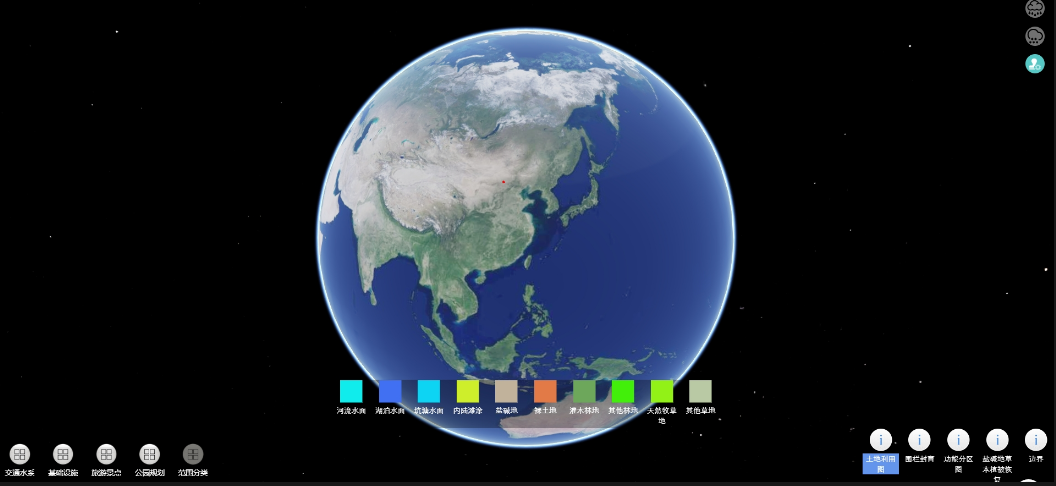

3. 三维可视化层

三维建模:

使用CityEngine、Blender等工具构建湿地三维场景,融合地形、植被、水体等要素,支持动态渲染(如季节变化下的植被颜色调整)。

GIS与可视化引擎:

基于WebGL(如Three.js、Cesium)开发三维可视化平台,实现地图缩放、视角切换、空间查询等功能。

实时数据与三维模型联动:如将鸟类迁徙轨迹映射到三维场景中,或通过颜色渐变展示水质污染区域。

4. 应用管理层

业务功能模块:

监测预警:当物种数量异常、环境指标超标时,系统自动触发预警(如弹窗、短信通知)。

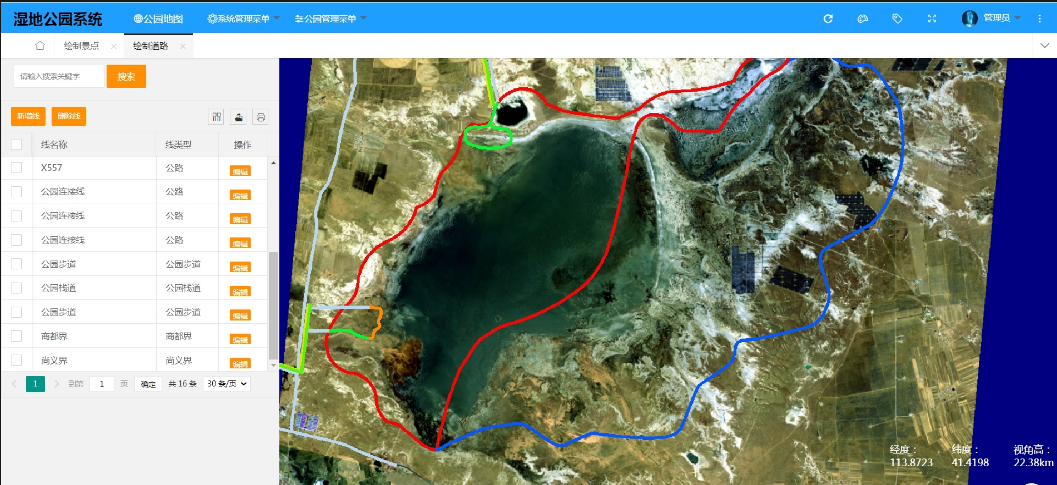

巡护管理:规划巡检路线,记录巡护人员轨迹,同步上传现场照片与问题反馈。

数据分析报表:生成物种多样性指数、生态修复效果评估等可视化报告。

用户交互界面:

支持PC端管理后台、移动端APP(巡检人员使用)及大屏可视化看板(用于指挥中心展示)。

二、核心功能模块

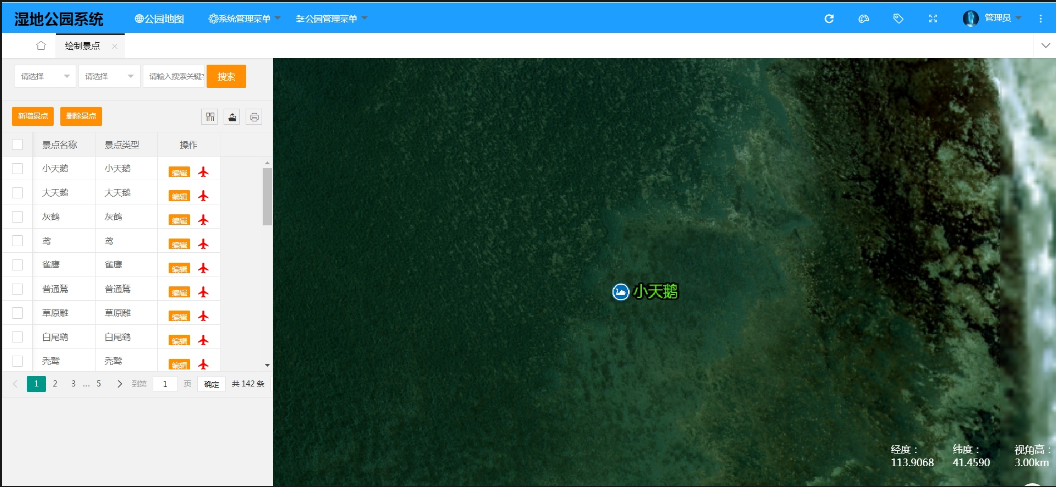

1. 动植物动态监测与追踪

物种档案管理:建立湿地动植物数据库,关联图片、习性、保护级别等信息,支持模糊搜索与分类查询。

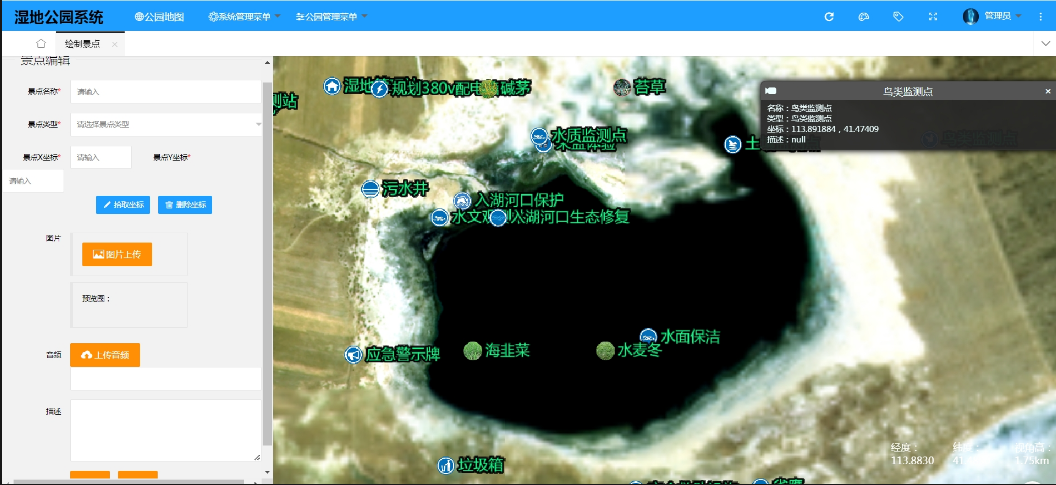

实时活动可视化:在三维场景中用图标、动画展示动物活动轨迹(如候鸟迁徙路径)、栖息地分布,点击可查看详细监测数据。

异常行为预警:通过AI分析动物活动模式(如活动频率下降、栖息地偏离),自动标记潜在风险(如疾病、栖息地破坏)。

2. 生态环境三维可视化

地形与植被仿真:高精度还原湿地滩涂、沼泽、森林等地貌,植被模型支持按季节更替(如芦苇生长周期可视化)。

环境数据映射:将水质、土壤养分等数据以三维色块、等值线形式叠加到场景中(如COD浓度超标区域标红)。

虚拟漫游功能:支持用户以第一视角“漫游”湿地,直观查看监测点位置及实时数据(如VR模式下查看某区域鸟类数量)。

3. 智能管理与决策支持

巡护任务调度:根据监测数据自动规划巡检重点区域(如濒危物种活动区),记录巡护人员工作轨迹与问题上报。

生态修复模拟:通过三维模型模拟不同保护措施的效果(如退耕还湿后水位变化对物种分布的影响),辅助方案决策。

数据共享与公众参与:开放部分可视化数据给科研机构或公众,支持科普教育(如线上湿地博物馆)。

三、关键技术实现

1. 三维建模与渲染技术

轻量化模型处理:采用LOD(层次细节)技术优化三维场景,确保Web端流畅加载(如远距离简化模型,近距离显示高精度细节)。

实时光影与物理模拟:结合PBR(物理基础渲染)技术,还原水体反射、植被光影变化,提升场景真实感。

2. 物联网与实时数据融合

设备接入协议:通过MQTT、HTTP等协议对接传感器设备,实现分钟级数据更新与异常报警。

时空数据索引:采用GeoHash、R树等算法优化空间数据查询效率,支持“点击三维场景某点,快速获取该区域所有监测数据”。

3. AI与大数据分析

物种识别算法:基于YOLO、SSD等目标检测模型,对摄像头抓拍的图片进行实时物种分类(准确率可达90%以上)。

生态模型构建:利用机器学习建立物种-环境关联模型(如温度变化对两栖动物繁殖的影响),预测生态链风险。

四、应用场景与价值

1. 生态保护与科研

帮助科研人员直观分析物种栖息地变化,为濒危物种保护提供数据支撑(如丹顶鹤繁殖区水位调控)。

动态监测外来物种入侵(如互花米草扩散范围可视化),及时采取防控措施。

2. 管理效率提升

传统巡护依赖人工记录,系统可自动汇总数据并生成报告,将管理效率提升30%以上。

三维可视化减少对实地勘察的依赖,尤其在恶劣天气下仍可远程监控湿地状况。

3. 科普与公众参与

面向游客开放三维虚拟湿地平台,通过互动式体验提升生态保护意识(如AR扫描识别身边植物)。

政府部门可通过大屏可视化系统向公众展示保护成果,增强公信力。

五、典型案例参考

商都察汗淖尔湿地公园:已应用三维GIS系统整合湿地地形、植被与候鸟监测数据,通过大屏展示候鸟迁徙路线及栖息地环境指标,辅助生态补水决策。

深圳**国家湿地公园:结合无人机巡检与AI识别技术,实现红树林病虫害早期预警,三维模型直观显示病害区域扩散趋势。

六、发展趋势

与数字孪生结合:构建湿地“数字孪生体”,实时映射物理湿地的生态变化,支持更精准的模拟预测。

低代码平台应用:通过低代码工具降低系统二次开发门槛,方便管理方自主配置监测指标与可视化组件。

区块链技术赋能:利用区块链存证监测数据,确保生态数据不可篡改,提升科研与监管可信度。

如需进一步了解某一技术环节或方案落地细节,可针对具体需求展开探讨。